Wir arbeiten laufend wissenschaftlich zu offenen zeithistorischer Fragen, welche die Stadt Melk sowie die ganze Region betreffen.

Darüber hinaus wollen wir uns aber auch systematisch auf nationaler und internationaler mit Institutionen und Initiativen vernetzen - sei es zu wissenschaftlichen Themen, sei es aber auch in gedenkstätten- pädagogischer Hinsicht.

Besonders wichtig ist für uns hier eine Form der Vermittlungsarbeit zu pflegen, die ausgehend von zeithistorischen Fakten und Ereignissen immer auch auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen reflektiert. Im Fokus stehen hier nicht zuletzt auch Erinnerungen an die NS-Zeit sowie an Aspekte der Gedenk- und Erinnerungskultur nach 1945 (vgl. das Projekt MenschenLeben).

Um diesen Zielen gerecht zu werden und unser Repertoire laufend zu erweitern, gehen wir auch immer wieder projektbezogene Kooperationen ein und vernetzen uns. Die Ergebnisse dieser Projekte und Kooperationen wollen wir künftig in der Rubrik "Projekte" vorstellen und Sie somit über unsere Arbeit auf dem Laufenden halten.

Dabei steht jeder Karteireiter für ein konkretes Projekt. Dort finden Sie Projektergebnisse, weiterführende Informationen, Links etc. Möchten Sie zu einem der vorgestellten Projekte etwas beitragen? Verfügen Sie über Quellen- oder Fotomaterial, welches Sie uns zur Verfügung stellen wollen? Kennen Sie Menschen, die uns von ihrem Leben erzählen möchten? Dann wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse: info@zhzmelk.at

Aktuelle Projekte

Persenbeug: "Steine der Erinnerung"

Die Geschichte der Bürger*innen jüdischer Herkunft aus Persenbeug-Gottsdorf, ihre Enteignung, Vertreibung und Vernichtung sind in der Marktgemeinde heute fast vollständig in Vergessenheit geraten.

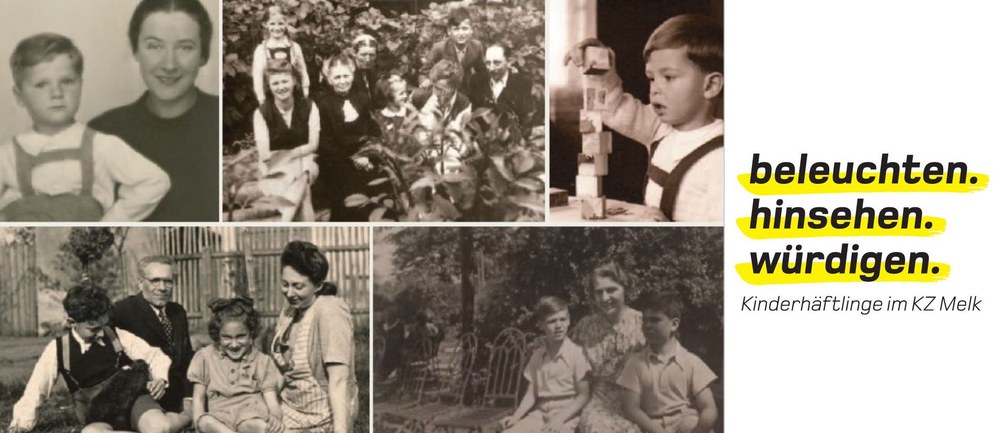

Projekt MenschenLeben

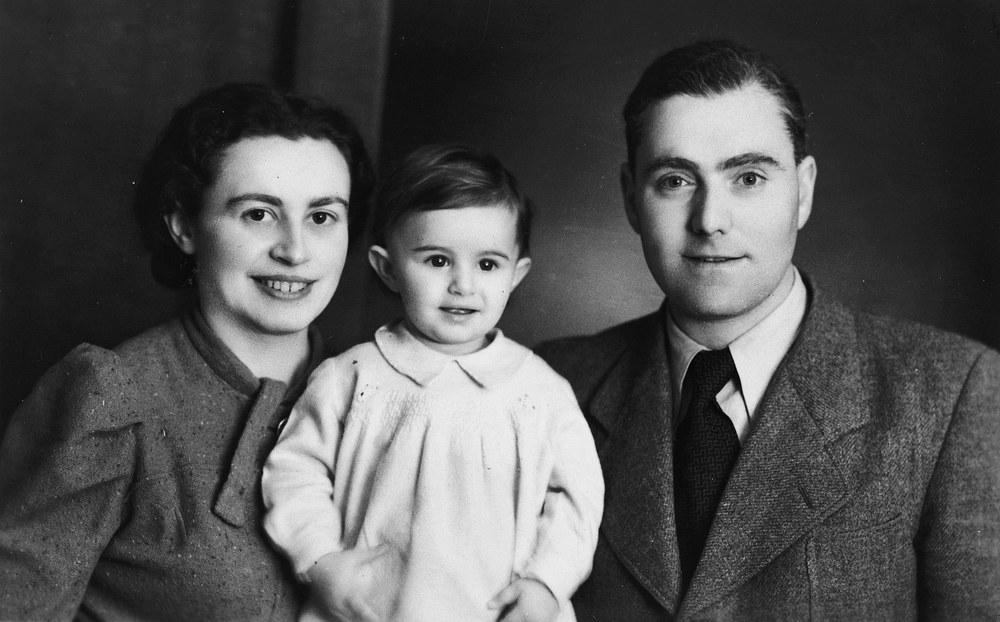

Seit 2020 ist das ZHZ Melk Kooperationspartner des Interviewprojekts "MenschenLeben" der Österreichischen Mediathek. Dabei handelt es sich um eine Sammlung lebensgeschichtlicher Erzählungen, die 2009 gegründet wurde und inzwischen mehr als 1.600 Interviews beinhaltet.

Streetart-Projekt Handreichung

Straßenkunst, Graffiti, Wandmalerei und andere künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum in der Stadt Melk laden zum Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart ein.

Projekt Zwischenräume

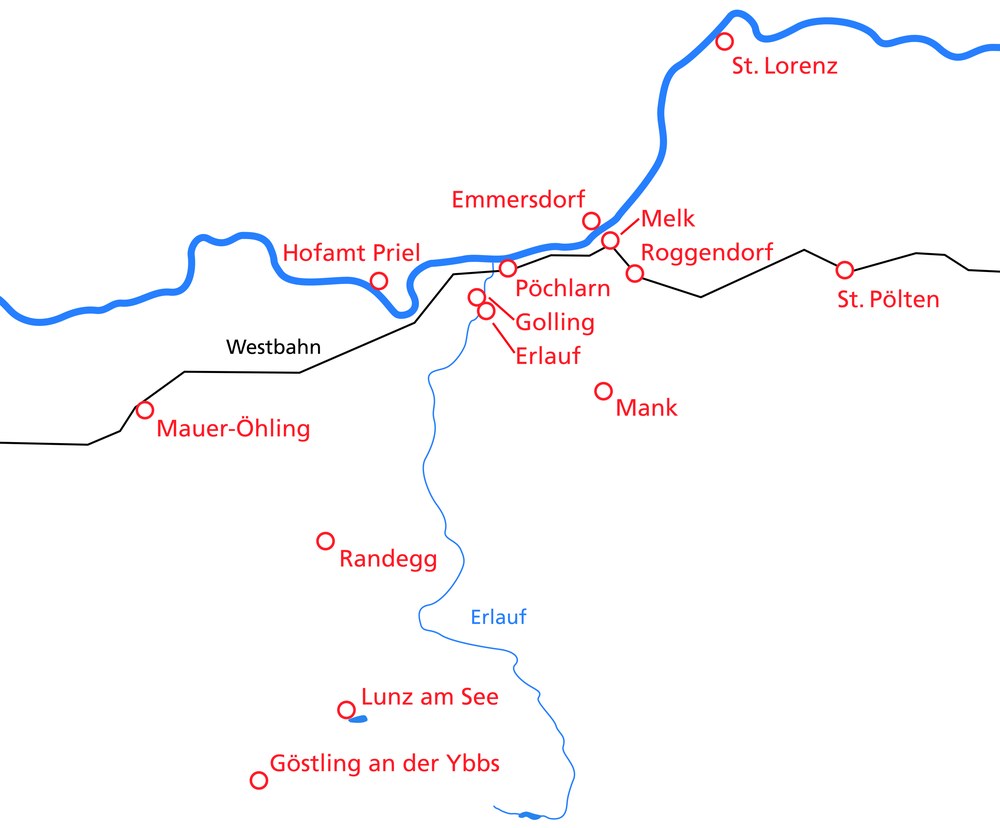

Zwischenräume verbindet Orte in Niederösterreich mit dem Ziel, das Gedenken an Widerstand, Verfolgung und Gewalt während der Zeit des Nationalsozialismus zugänglich zu halten. Ausgehend von der Region um die Erinnerungsorte KZ-Gedenkstätte Melk und Museum ERLAUF ERINNERT verortet das Projekt sichtbare, bekannte und auch wenig bekannte Orte der Erinnerung.

Melk: "Steine der Erinnerung"

Die Geschichte der Melker Bürger:innen jüdischer Herkunft, ihr Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt, ihre Marginalisierung, Enteignung, Vertreibung und Vernichtung sind in der Stadt Melk heute fast vollständig in Vergessenheit geraten.

Vergangene Projekte

Projekt Umkämpftes Erinnern

Das Zeithistorische Zentrum Melk widmet sich aktuell im Rahmen eines Forschungsprojekts - finanziell getragen von der Wissenschaftsabteilung des Landes NÖ, dem österreichischen Zukunftsfonds sowie dem österreichischen Nationalfonds - der Geschichte der KZ-Gedenkstätte Melk ab 1945.

Das Donnerstagsdemo

#dasdonnerstagsdemo - Das Donnerstagsdemo widmet sich auf literarische, musikalische oder andere künstlerische Weise dem Thema Politische Bildung. Ausgehend vom Ergebnis der NÖ-Landtagswahl 2023 wollen wir uns damit aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung wenden und für Respekt, Toleranz und Solidarität eintreten.